在成都五环路项目工地上,有一个瘦高的身影,一米八七的个子在钢筋水泥的“五线谱”间穿梭,在人群中格外显眼,他便是来自西安的青年党员郭宸豪。入职一年,曾经白皙的面庞已镀上阳光的金色,青涩的书卷气渐渐褪去,眉宇间多了几分沉稳与坚毅。

2024年7月,郭宸豪怀揣着梦想与憧憬,站在项目部前。然而,工地上轰鸣的机械声如汹涌的浪潮,工人们此起彼伏的四川方言又似一道神秘的密码墙,让这位初出茅庐的关中汉子第一次真切地体会到了茫然若失。他以职场新人的身份,第一次踏上巴蜀大地,就此推开了一扇通往全新世界的大门。

方言,成了他面临的第一道难关。在工地的喧嚣中,四川方言里的数字常常让他一头雾水。“师傅,刚说要几方混凝土?”“十方!”老师傅的大嗓门在电话里震得他耳膜生疼。郭宸豪手忙脚乱地下单,可老师傅那浓重的川音里,“四”和“十”几乎同调,疑虑与怯意在他心头纠缠。当他再次拨通工人师傅的电话,终于确认只需四方混凝土时,紧绷的神经才稍稍放松。因为他深知,这些混凝土一旦多订,就会变成难以处理的硬块废料,这无疑是一笔不小的损失。

“哟,你还爱看四川方言剧呐?”同事闲聊时的一句调侃,不经意间揭开了他默默耕耘的日常。“哪有哪有,最近正恶补呢——工友们说的四川话又快又急,现场机器一响,耳朵简直成了摆设。”从最初连“几点钟”和“几吨重”都分不清,到如今已能操着蹩脚川普与师傅们唠上几句,那座横亘在语言沟壑上的桥梁,正被他用汗水一砖一瓦地架设起来。

工作的压力不仅源于方言的阻隔,更来自专业技术的欠缺,“到一线学本领、把施工技术基础打牢”是他对自己的要求。工人师傅绑扎钢筋时,他拿着自己缩印的图纸逐一核验钢筋型号、定位及数量;浇筑混凝土时,他跟着试验人员学习如何测试坍落度,观察混凝土工作性能;每天的安全教育班前会,站在第一排边听边记的“大高个”是他;物资部每月的材料核销队伍中也绝对有他的身影。当成新蒲下穿隧道单项验收一次通过时,他静立施工现场按下快门,用一张自拍照纪念自己把将理论知识转化为实践经验的重要时刻。

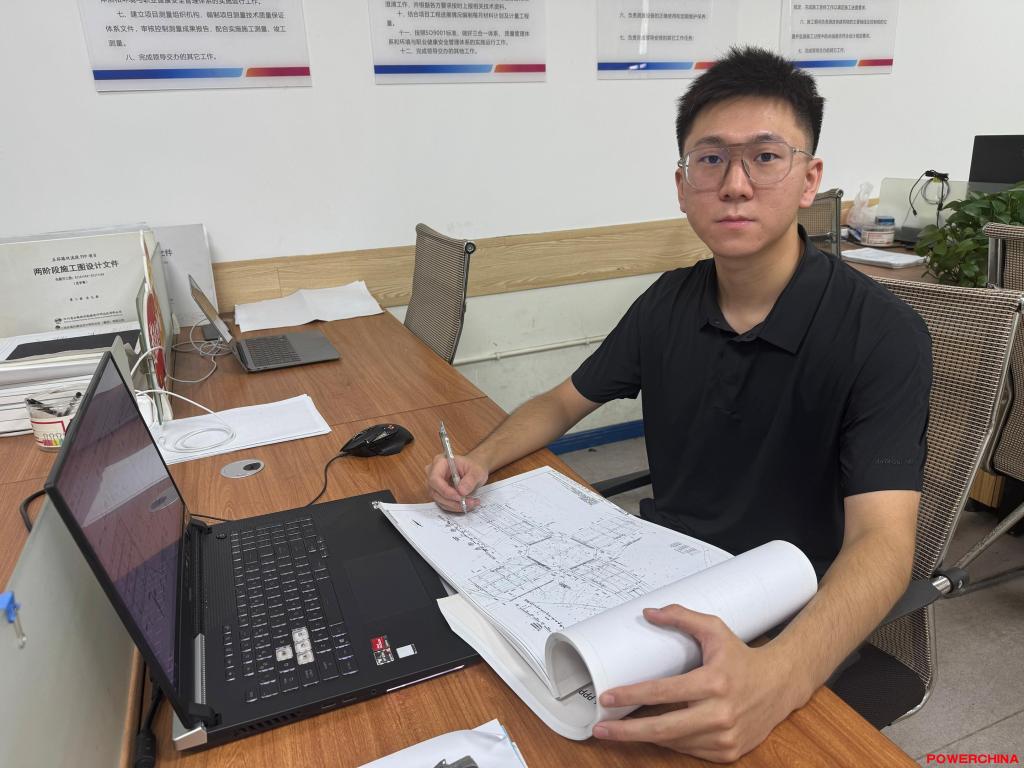

在成长的道路上,郭宸豪从未独自前行。项目部三楼工程部的那盏灯,总是倔强地亮到最后。工程部主任张珉昊伏案编制施工方案时,他便捧着图纸与规范手册,在旁悉心研习、积极参与讨论;当主任着手制定培训计划、撰写交底方案时,他结合自己初入技术岗位的切身体悟,为培训方式与内容建言献策。当他参与编制的施工方案顺利通过评审,当一道道工序圆满完成验收,当他不再是那个“十”“四”不分的技术“门外汉”时,他也才真切体会到一名技术人员的责任与挑战,一名青年党员的身份与意义。

一年的时间很快,在分不清汗水与雨水的日子里,“努力”二字贯穿着郭宸豪工作始终,在前行道路上,他坚持努力做好各项工作,用实际行动展现出青年党员应有的责任担当。