从长江三峡的坝体检测到中老铁路的路基监测,从南水北调的管道质量评估到老挝南欧江水电站的结构安全诊断,在这些关乎国计民生的重大工程背后,陕西秦海检测科技有限公司始终以科技为刃,破解工程检测难题;以创新为钥,守护工程安全底线。作为工程领域的“科技哨兵”,其深耕检测行业半世纪的历程,正是一部中国工程检测技术的创新发展史。

硬核设备筑基:打造全周期数智化检测矩阵

“检测数据的精度,直接关系工程的安全系数。”这是秦海检测对技术设备的核心要求。从1972年石头河工程指挥部试验室的简陋设备,到如今覆盖“规划-建设-运营-应急”全周期的数智化检测体系,硬件设备的迭代升级始终是其科技实力的根基。

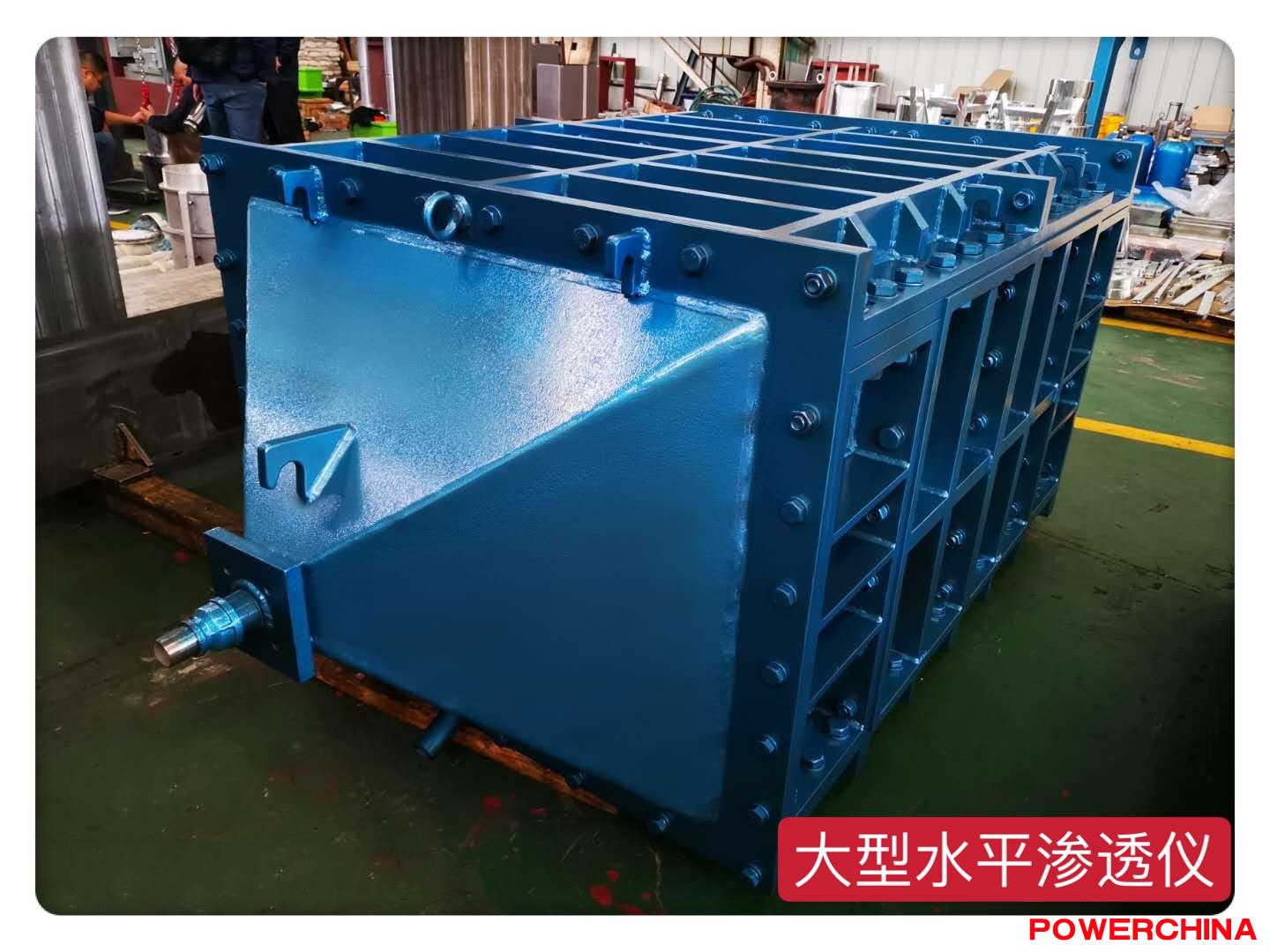

2020年建成的检测中心,堪称工程检测的“科技博物馆”:高精度扫描仪可捕捉坝体微米级变形,雷达检测仪能穿透30米岩层探测内部结构,超声波TOFD检测仪可定位金属构件0.1毫米级缺陷……200多台套尖端设备的引入,让检测精度实现层级跨越。其中,自主研发的30000kN超大型粗粒土压缩试验系统,以国内最大吨位的加载能力,精准测定原级配粗粒土的压缩特性,填补了该领域仪器空白;CDST系列超大型渗透仪更是全球首台可测定粒径超600mm爆破料渗透系数的设备,其定时录像与数据采集功能,为高坝防渗设计提供了关键参数。

如今,7842平方米的固定场所中,4200平方米检验检测场地与1000平方米模拟培训基地形成联动,2600台(套)设备构建起:全方位立体检测网络。依托信息化技术搭建的试验室信息采集系统,实现了检测数据“实时传输、自动分析、即时报告”的全流程数字化管控跃升。这种“硬件+软件”的深度融合,让秦海检测在长江三峡、京沪高铁等国家工程中,交出了“零差错率”的检测答卷。

原创技术破局:从实验室到工程现场的“无缝转化”

在工程检测领域,“卡脖子”难题往往藏在最细微的技术环节。秦海检测以“破解工程痛点”为创新导向,走出了一条“问题导向-研发攻关-标准输出-工程应用”的闭环之路。

大粒径砂砾料填筑坝体的压实质量检测,曾是行业长期未解的难题。从上世纪90年代起,秦海检测团队扎根西安黑河金盆水利枢纽工程现场,历经上千次试验,创新出“现场密度桶法”——通过定制化桶体精准测量现场干密度,每个工程仅试验费一项就可以节约30-50万元,一举填补行业标准空白。该方法被纳入4部行业规范,在青海茨哈峡、新疆大石峡等10余个重大项目中应用,实现了实验室成果到工程实践的“无缝衔接”。

随着技术迭代,秦海检测将创新触角延伸至三维空间。在新疆伊犁切德克苏水库工程中,三维扫描技术的突破性研究,省略了传统的灌水环节,以非接触测量方式摆脱了操作局限性,突破粒径限制,检测周期平均缩短3小时,达到了“精准+高效”的双重提升。

不仅如此,秦海检测还主导或参与制定了《粗粒土试验规程》《水电水利工程砂砾石料压实质量密度桶法试验技术规程》《水工碾压混凝土工艺试验规程》等14项行业规范,用技术标准引领行业发展。截至目前,累计获得国家专利50多项,发表高水平论文72篇,斩获17项省部级以上科技奖项,连续4年入选陕西省科技型中小企业名单,硬核创新实力可见一斑。

科创生态赋能:产学研用打通技术转化“最后一公里”

“一个人的创新是微光,一群人的创新是火炬。”秦海检测深谙此道,通过构建产学研用深度融合的创新生态,让科技成果加速流向工程一线。

依托“秦创原”创新驱动平台,秦海检测公司与咸阳市渭城区合作打造“科学家+工程师”项目,获批“咸阳市工程质量检测重点实验室”后,其规划建立的岩土力学、无损检测等6个专项试验室,将成为行业技术攻关的“策源地”。更值得关注的是,正在策划推进的与中国水科院岩土所共建“西部研发基地”、与西安理工大学联合成立“西北旱区生态水利国家重点实验室分实验室”已达成初步合作意向,这将为孵化出更多的核心技术奠定坚实基础。

前沿科技的应用,如同给工程装上“透视眼”。在青海格尔木大干沟水库,高密度电阻率法精准探测出淤积物分层特征,为淤积物资源化利用提供数据支撑;在陕西引汉济渭工程,超声波衍射时差法定位输水隧洞毫米级裂缝,避免了可能发生的渗漏风险;在陕西石头河水库,智能监测系统通过实时捕捉坝体位移、渗流量等数据,构建起“预报-预警-处置”的全链条防控体系…… 截至目前,这些技术已护航近30多个大中型工程项目,荣获“鲁班奖”“大禹奖”等重量级奖项,成为工程质量的“隐形守护者”。

如今,秦海检测正全力推进研发中心科创平台建设,规划中的监测、岩土、无损检测等六大中心,将进一步强化“从0到1”的原始创新能力。从设备到技术,从标准到生态,这家扎根西北的检测企业,正以科技为笔,在水利、交通、市政等领域的壮阔画卷上,继续书写守护工程安全的新篇章。以科技之眼洞察隐患,以创新之力筑牢根基,秦海检测的故事,正是中国工程检测行业向“高精尖”迈进的生动注脚。